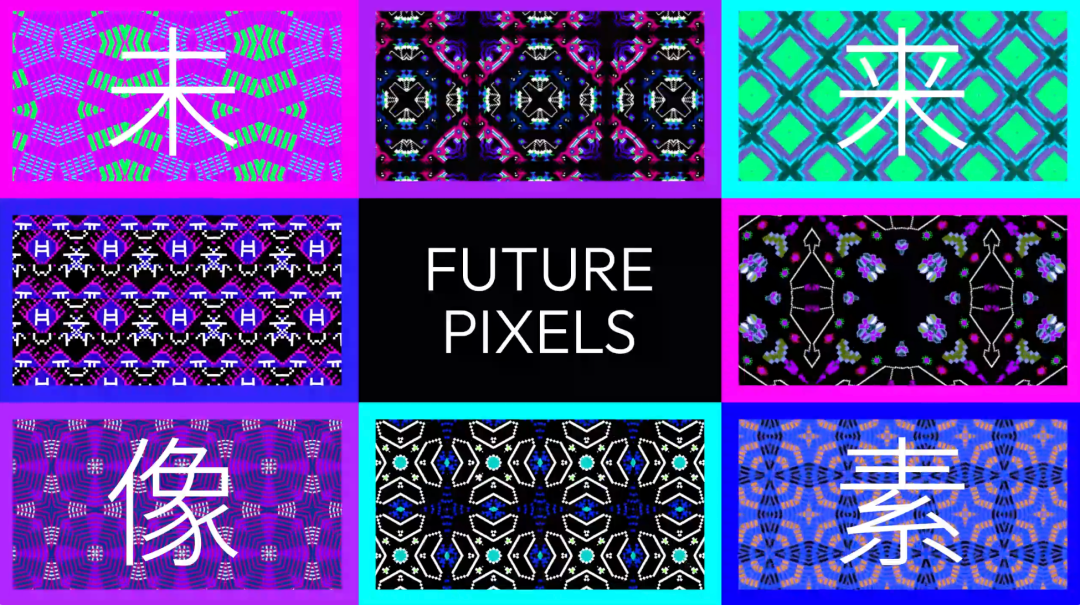

四川美术学院团队用AIGC“复活”千年非遗,时尚又未来!

当织锦遇见AIGC 一场跨越千年的数字对话

当一行行冰冷的代码,遇上承载千年历史温度的织锦丝线,会碰撞出怎样的火花?

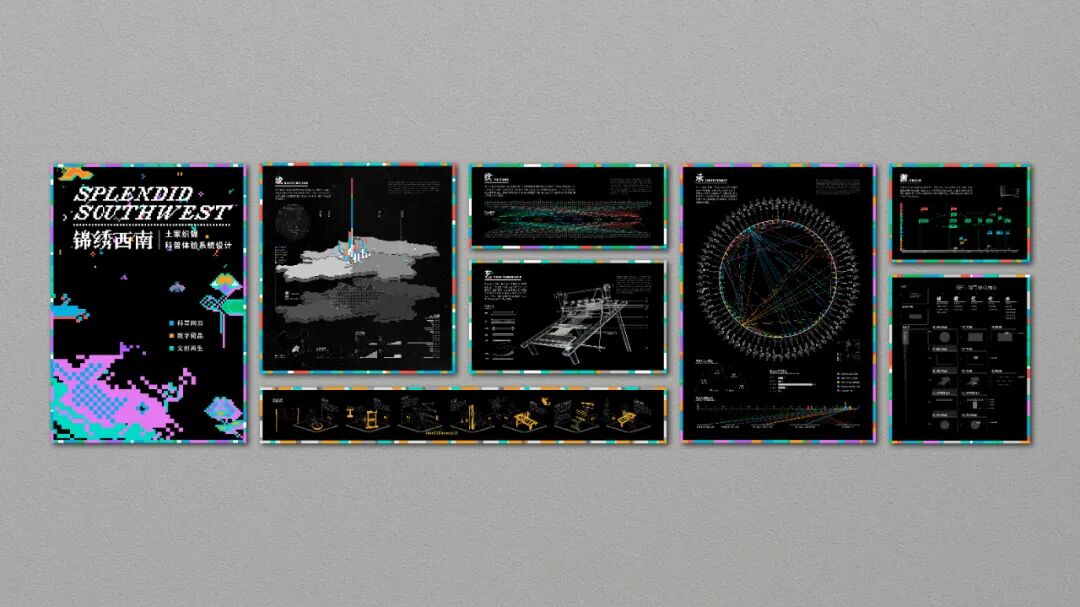

四川美术学院汪泳教授团队发起的“锦绣西南”项目将目光投向了拥有悠久历史的中国织锦工艺,这些绚烂的民族文化符号正是珍贵的非物质文化遗产。通过引入AIGC的强大生成能力,项目将古老的织锦纹样进行深度学习和创新演绎,实现了一场跨越千年的数字对话。

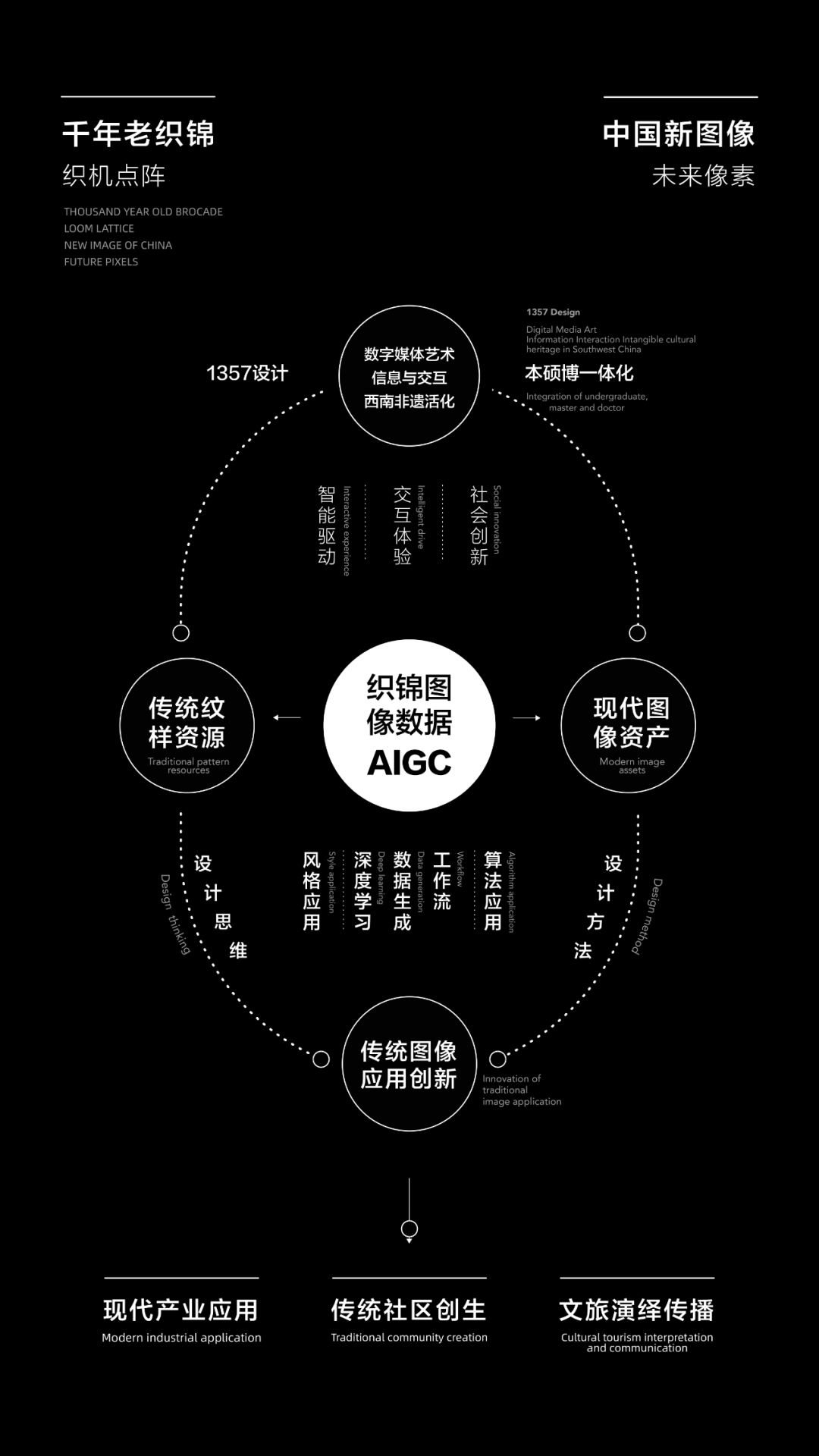

AIGC流程图

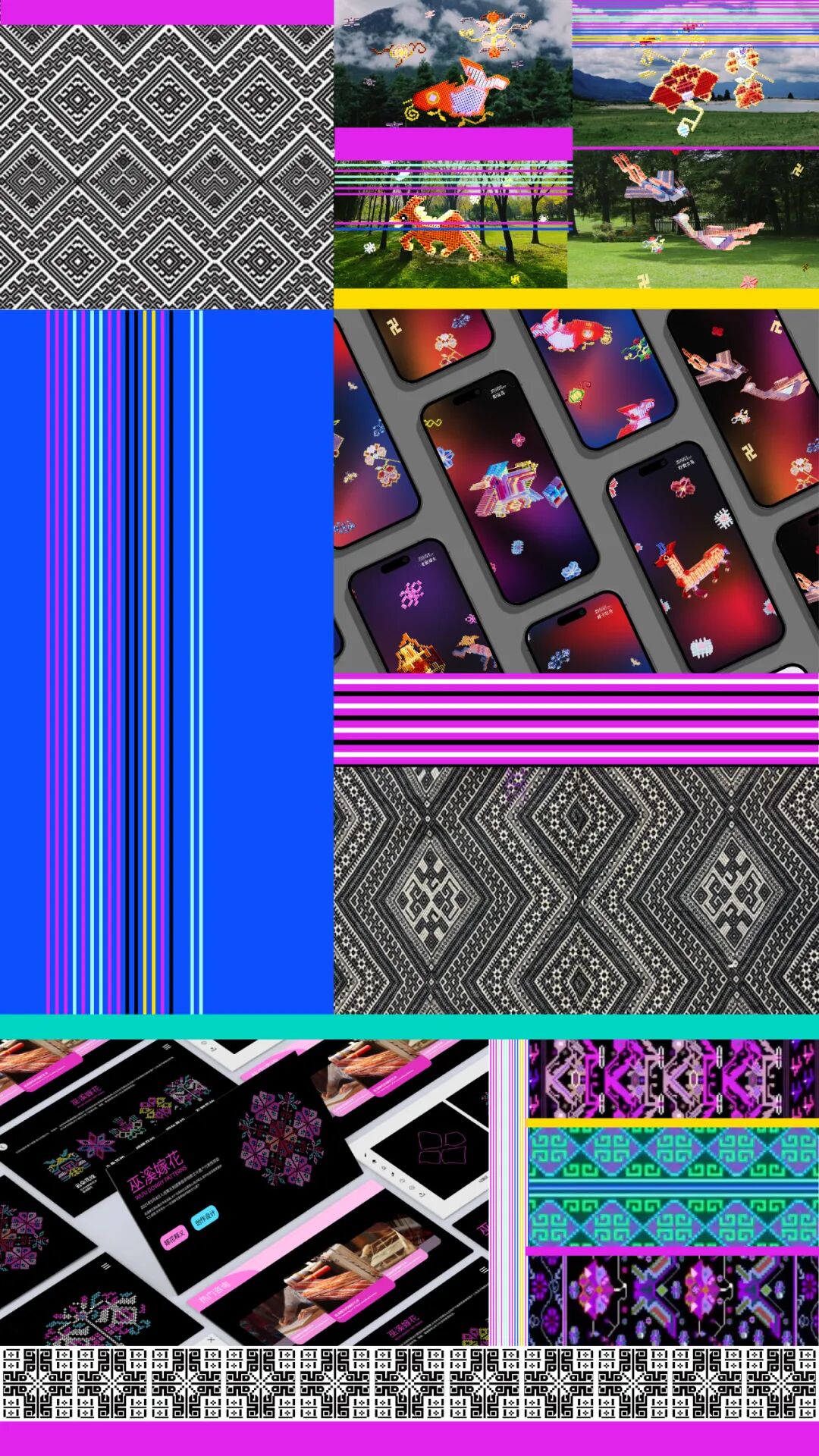

“锦绣西南”是汪泳教授于2019年发起的传统工艺(织绣类)数字化创作与保护项目,研究对象涵盖土家、傣、壮、苗、侗、巫溪嫁花等少数民族织绣工艺。项目迄今已完成6个织锦类别的田野考察,采集纹样样本近2000个,为数据库建设和数字化转化提供了坚实的基础资料。项目通过信息可视化、数据库建构、扩展现实、深度学习与算法应用等数字化手段,探索传统纹样资源向现代图像资产的转化。目前,项目已完成“锦绣西南”土家织锦数据库(https://www.jinxiuxinan.cn)、土家织锦“锦之境”AR应用,以及AIGC传承工具、AIGC设计工具等原型设计,逐步构建起非遗数字化创新设计的基础与应用体系。

项目将中国历史织锦图像数据通过AIGC创新演绎,将AIGC的生成能力引入网页平台、数据库、XR应用及工具原型的研发中,使原本的数字化成果获得了新的演绎维度。通过AIGC对织锦纹样的深度学习与生成,项目不仅实现了传统图像资源的当代表达,还在产业应用、教育推广与文化传播等场景中拓展了新的实践路径。项目以织锦图像为核心数据集,通过科研、教学与实践创作的协同场景,培养AIGC思维与工具运用能力,并将相关方法嵌入设计创新流程,面向现代产业、社区共创与文旅演绎开展可持续的织锦图像探索。同时,项目获得阿里云产学研协同育人计划支持,进一步强化了校企协同与数智化实验教学的落地转化。

经纬之间的文明史诗 工艺绵延的生生不息

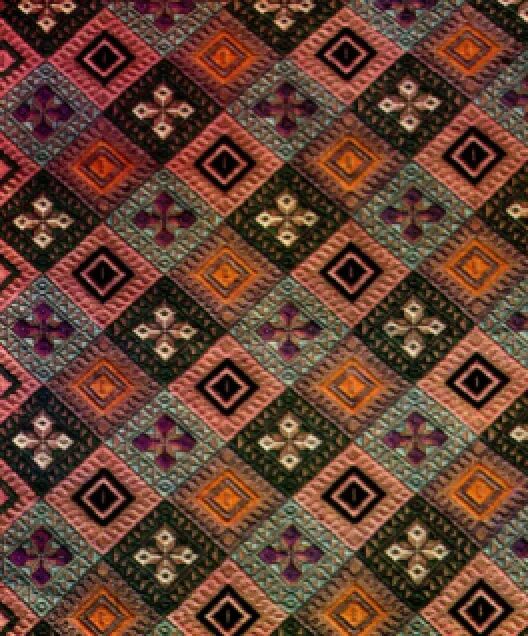

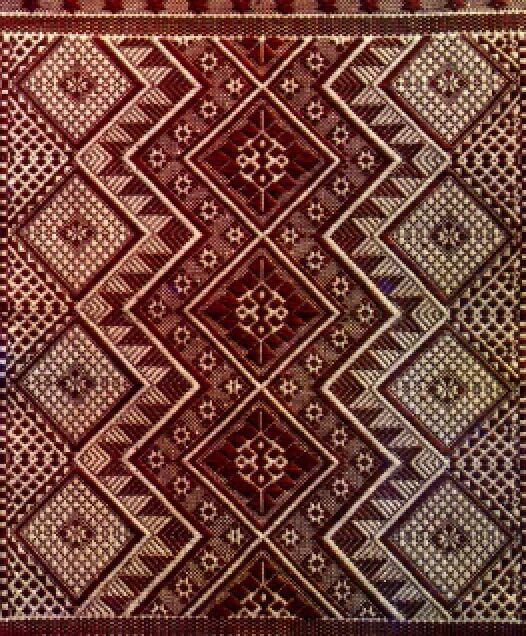

织锦工艺具有悠久历史,以染色经纬线编织而成。其纹样具有鲜明的特色和丰富的内涵,由人、线与织机的协同而成,经纬交错,呈点阵状;材料多为当地桑麻棉纤维,颜色来自地方植物矿石染色,配色浓烈鲜明;主题反映了田园美好的生活和趋利避害的愿景。不同地域和民族,由于生产工具、生活环境与风俗习惯,织造工具、材料、技术的差异,呈现不同的特色风貌。壮锦、土家锦、黎锦、苗锦、瑶锦、傣锦等民族织锦,作为中国非物质文化遗产的典型样本,描绘出灿烂的中华民族文化符号。

织锦整体风貌

织锦是传统纺织工艺,在我国历史悠久,西周时期既有记载,到唐朝达到鼎盛。织锦以染色棉线纵横编织而成,在不同地域和民族,由于生产工具、生活环境与风俗习惯,织造工具、材料、技术的差异,呈现不同特色。

独具特色的民族织锦:侗

独具特色的民族织锦:苗锦

独具特色的民族织锦:土家

织锦纹样形式特征鲜明,内涵丰富:人与织机协同,经纬交错呈现点阵图案;材料来自地方桑麻棉,由植矿物染色,配色鲜艳对比强烈;主题反应农耕生活,以及趋利避害的美好愿景。如土家织锦,又名西兰卡普,分布于武陵山脉(湘西北、鄂西南、渝东南、黔东北),是土家女人在农耕闲暇之余的编织工艺,用于婚嫁、节日、祭祀等重要场景的被面、裙摆等装饰;用腰机式织机对斜与上下斜织法,黑蓝红白四色为主,通经断纬,断纬挖花,斑斓绚烂,“阳雀花”吉祥报春,“老鼠嫁女”遣嫁送鼠,生机灵动,意趣盎然。

土锦《阳雀花》

土锦《老鼠嫁女》

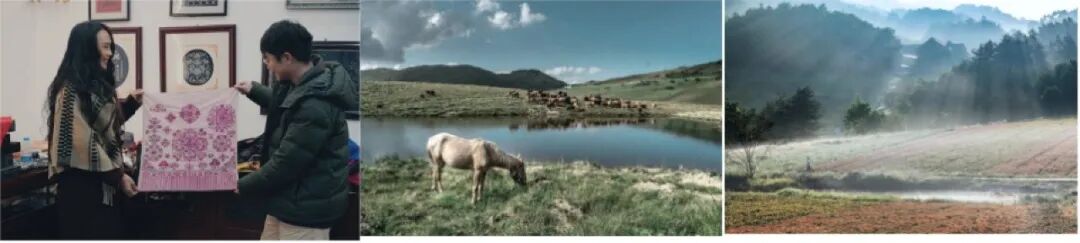

田野调查

从数据库到AR 7大数字化成果让织锦‘活’起来

成果一:“锦绣西南”科普网页

"纹脉相承:土家织锦的数字基因库"

作者:蒋涪陵等

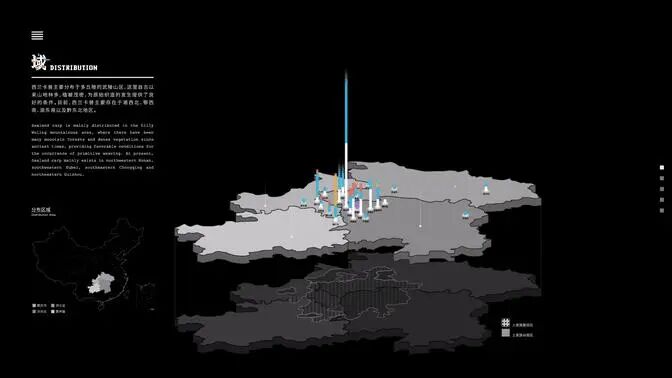

该平台专注于土家织锦这一宝贵的西南民间传统工艺,运用多元数字化路径,搭建在线开源的知识科普数字信息平台。目前已在四川美术学院数字图书馆上架,网页呈现了土家织锦 “源、域、艺、纹、承”五大内容,涵盖了:发展源流、地域分布、织造技艺、土锦纹样、传承谱系等内容。

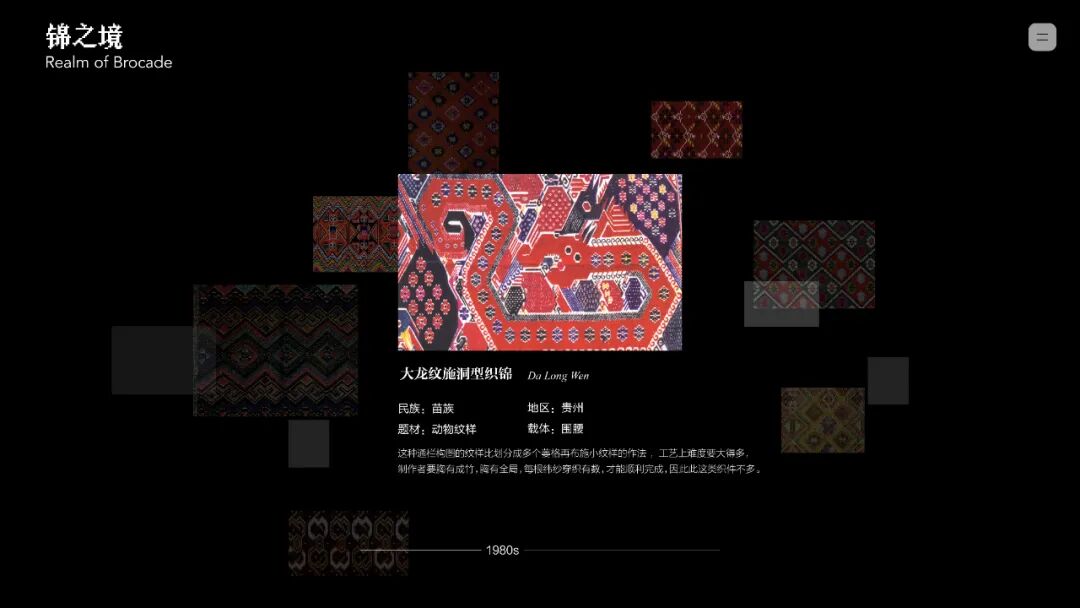

成果二:“锦之境”教育应用APP

"织境无界:AR重构的经纬幻境"

作者:唐嘉逊、邓涵月、赵豫熙等

“锦之境”是一款AR互动体验产品,通过增强现实技术将土家织锦艺术带到身边,AR增强现实应用,介入AIGC工作流,土锦知识游戏化体验。“灵机巧织、图案经纬、锦中世界”,建构土锦工具技艺、图案数据库、数字藏品的数字平行时空。为艺术教育领域的工作者和爱好者,提供炫酷奇妙的AR特效与艺术体验。

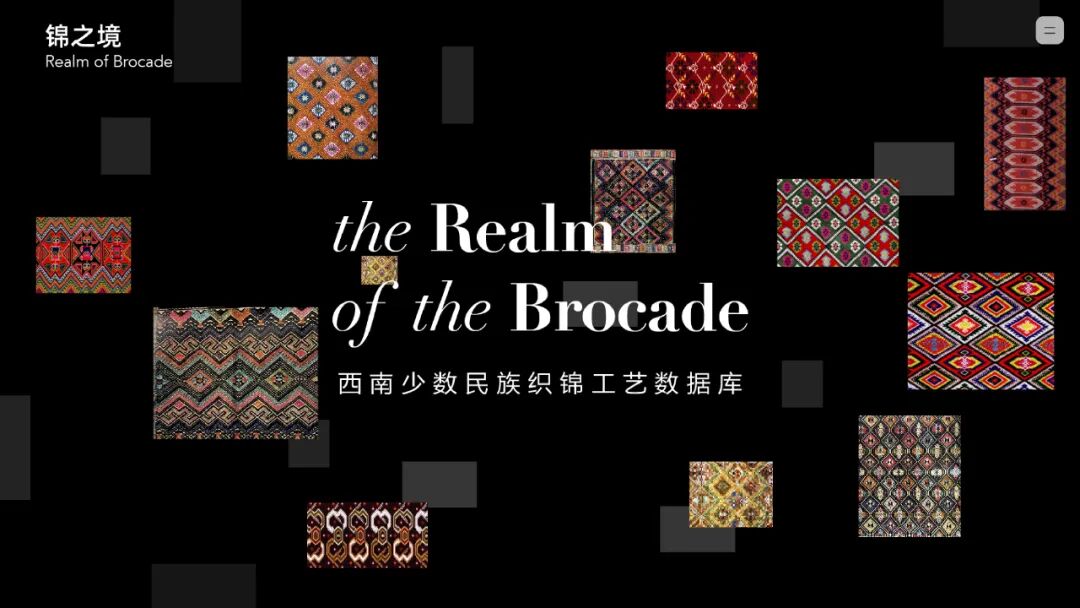

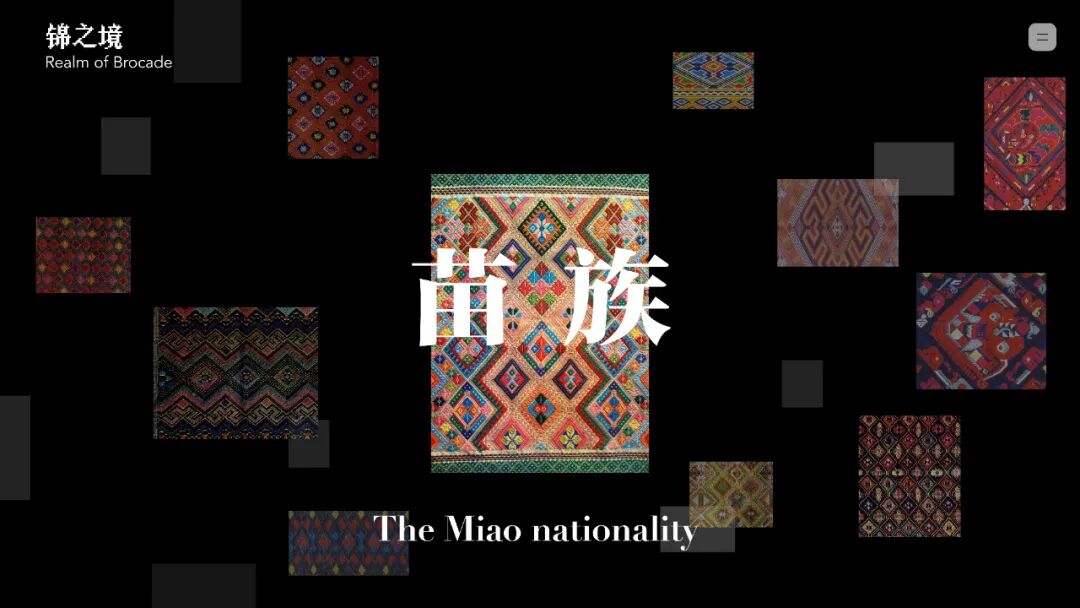

成果三:西南少数民族织锦数据库

"百衲云图:民族纹样的数字谱系"

作者:唐嘉逊等

聚焦西南少数民族织锦工艺在地文化资源作为研究对象,以织锦图案和技艺为样本。基于“数字人文”视角,依托计算机与数字技术,介入AIGC工作流,创新设计流程与方法。尝试AI介入数据库内容建构中的知识创造与再生产,创新知识体验。设计整合这一特色资源数据库,探索西南在地传统工艺的数字化建档、在地文化的数字化传播多种可能性。未来力图为科研院所研究者、艺术高校师生、设计师与文化爱好者提供多元信息获取数字平台。

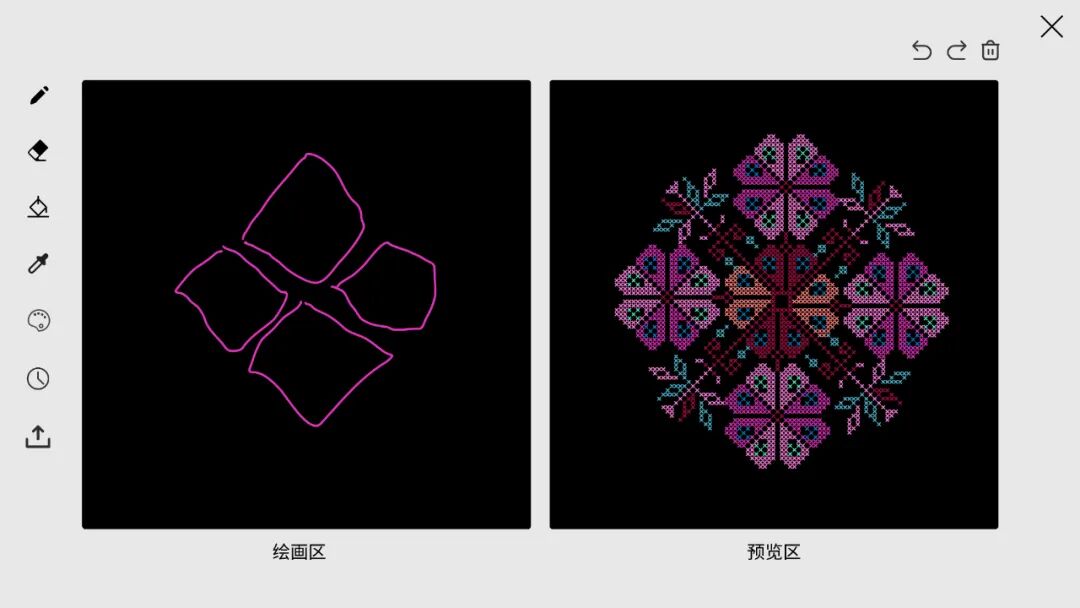

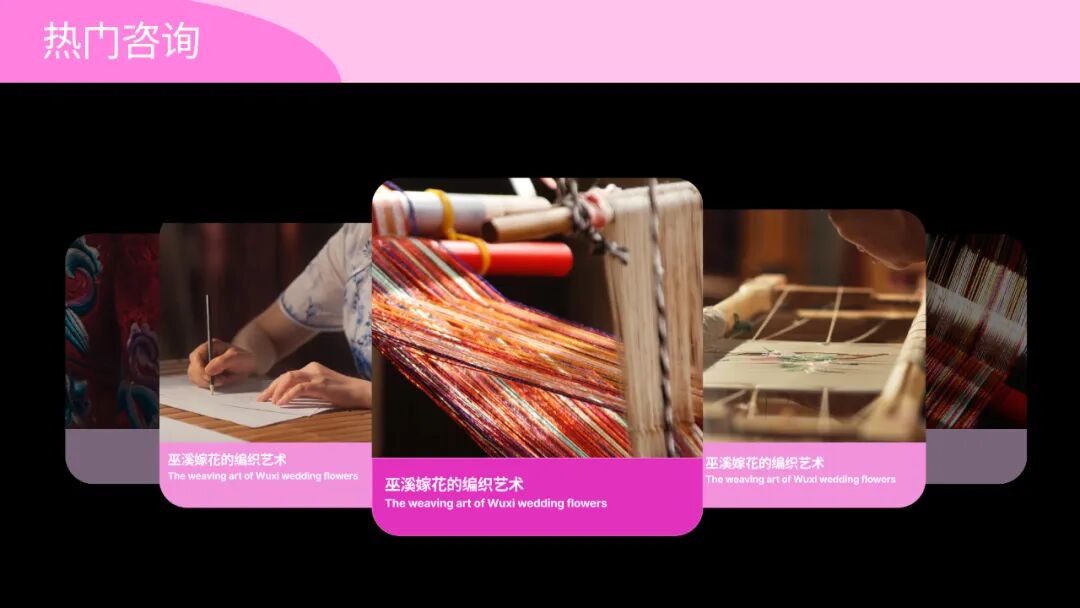

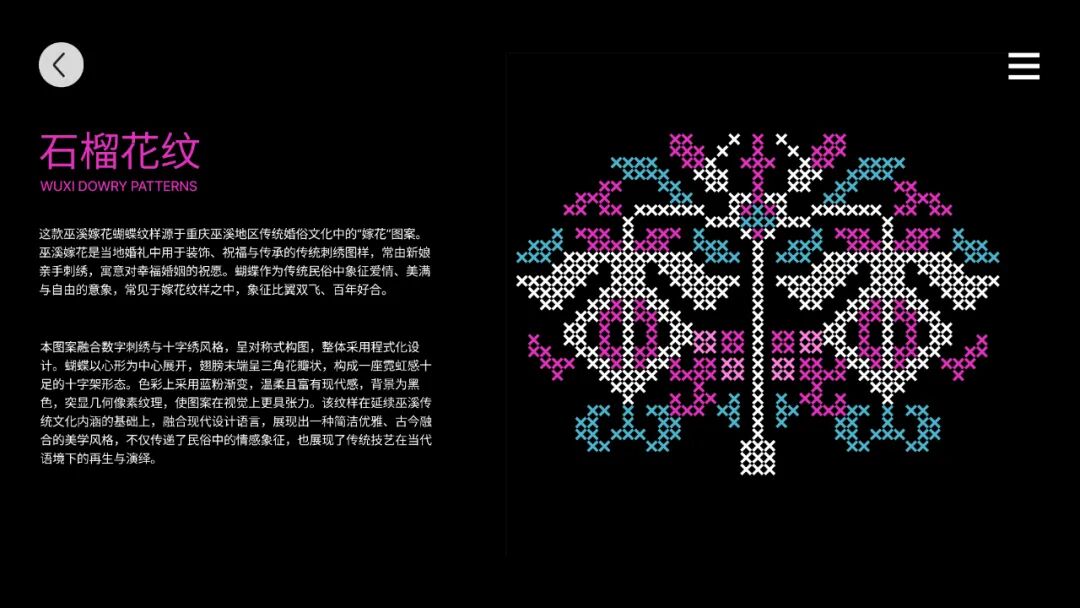

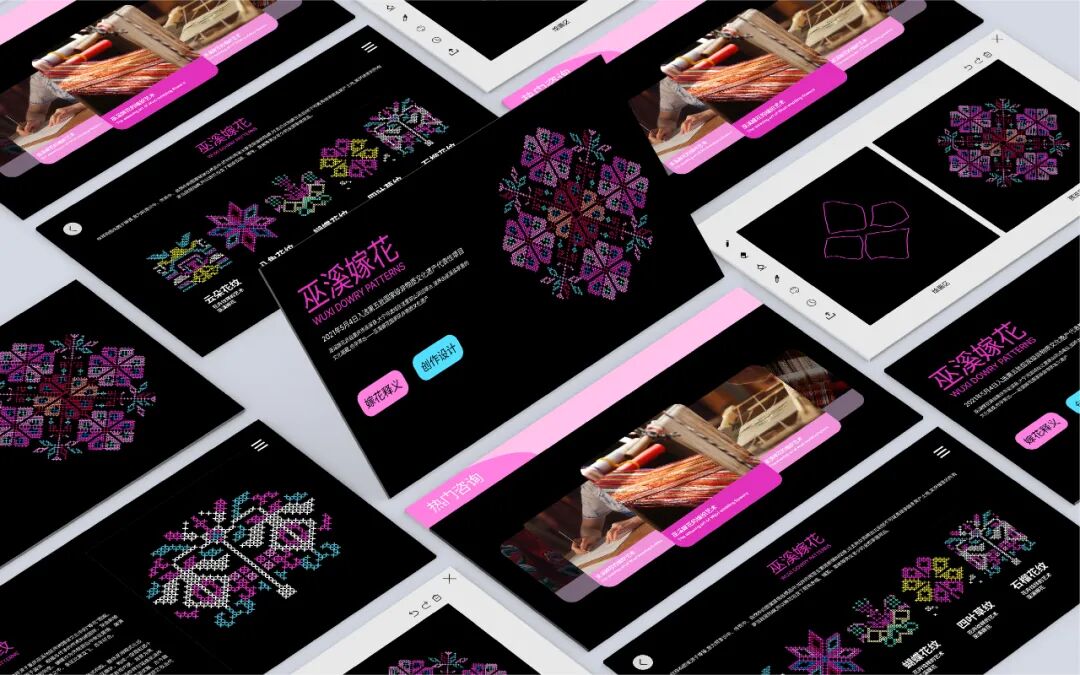

成果四:“生生之花”工艺传承工具APP

"线魂生花:巫溪嫁花的AI转生术"

作者:林玉祥、杨浩斌、万晋宏等

《生生之花》是一个助力传统手工艺纹样创新的实时生图平台。平台以巫溪嫁花纹样为核心,先将其单独纹样如《八角花》、《牡丹花》、《蝴蝶花》、《并蒂莲花》等进行数字化转化,构建专属纹样库。再基于该数据库以“造型”、“色彩”、“风格”训练专属LORA模型,结合ComfyUI实现实时转绘生图,最终以网页形式集成纹样释义与实时创作两大核心功能。其中,纹样释义板块系统解读巫溪嫁花的历史渊源与纹样符号的深层寓意,为用户铺陈文化脉络。实时创作板块则秉持去复杂化原则,充分释放手工艺者的独创性,手工艺者只需绘制线稿,即可快速生成兼具巫溪嫁花风格的特色纹样。

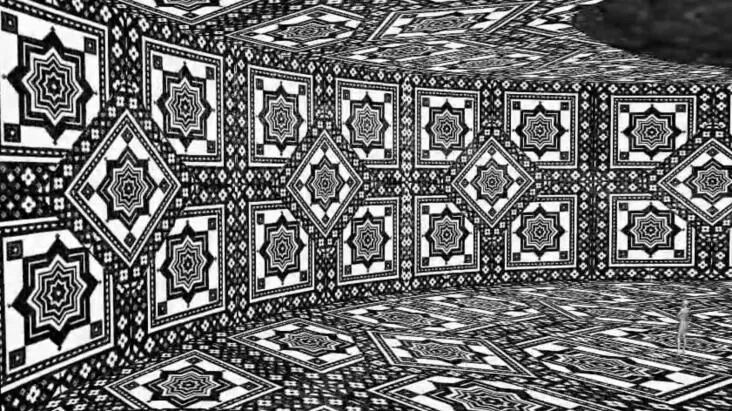

成果五:“经纬数境”沉浸式影像空间 "侗歌入锦:虚拟场域的文化对唱"

作者:廖行航、梁冰冰、单子迅等

侗锦作为侗族文化的瑰宝,承载着侗族人民的历史记忆与艺术审美。本虚拟展厅旨在通过数字技术打破时空限制,全方位、沉浸式展现侗锦的独特魅力。融合现代科技与传统侗族文化,营造出既具历史底蕴又富未来感的展示空间。让参观者能深入领略侗锦的织造技艺、图案寓意与文化价值。该项目希望结合AIGC技术,将侗锦织造过程能够抽象地、概念化地、简洁直白地向观众传达侗锦织造的流程和意义。

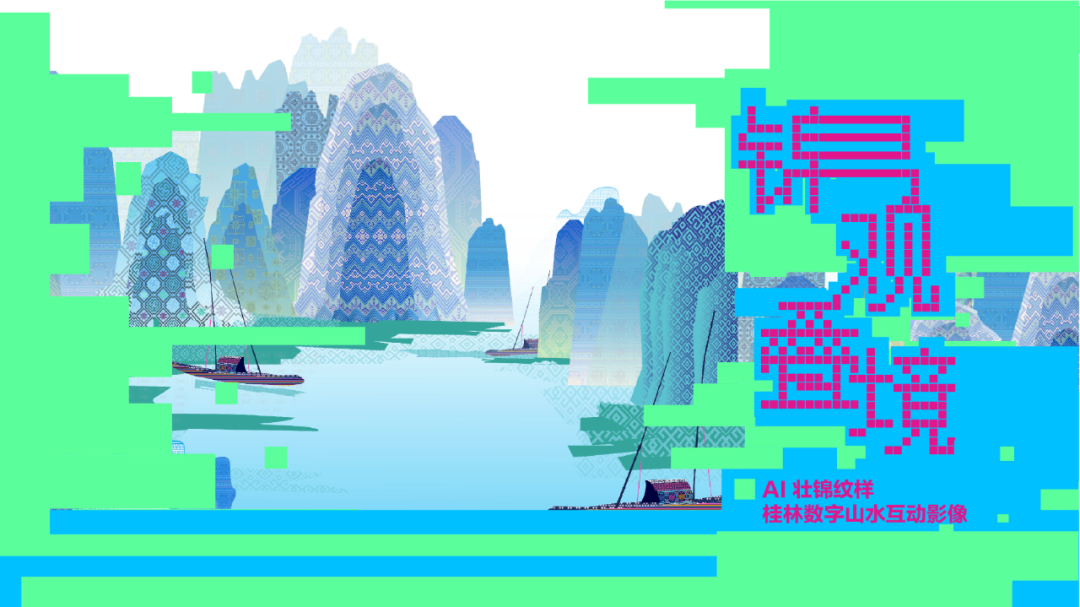

成果六:“锦观叠境”交互影像装置

"山水织梦:壮锦纹样的数字山水卷"

作者:杜与源、郑海泉、赵桐等

“锦观叠境”以“AI壮锦纹样”与“桂林数字山水”为核心载体,通过数字技术重构传统民族文化与自然景观的交互体验。项目聚焦“纹样山水”的创意表达,将广西壮锦的几何纹样美学、桂林山水的灵动感与AI生成技术深度融合,打造集文化传承、艺术创新与互动体验于一体的数字影像装置,构建“人-机-自然-文化”四者共生的沉浸式场景。

成果七:“NeoRural D-lab”

助农设计平合APP

"新织造运动:乡土设计的智能叙事"

作者:李子昕、高清远等

NeoRural D-lab是一个基于AIGC技术应用,围绕土锦图像数据,融合地域文化美学、联合地方生产加工企业,致力于为乡镇小微企业、手工艺人提供从设计生成到生产落地的全链路智能解决方案。通过AIGC技术赋能大众设计,激活地域文化符号的商业价值,实现“科技赋能乡土,设计驱动振兴”的核心愿景。

非遗创新的开源生态 从社区创生到全球传播

秉持“教育、共创、长效”的理念,强调开源共享,致力于非遗保护、社区创生与文化记忆再生,以数字创新路径推动传统工艺在现代社会的延续与传播。在展览与传播方面,项目相关成果曾在中国国家博物馆、重庆中国三峡博物馆、上海图书馆、四川美术学院美术馆等机构展出,并在阿里云D20全球设计学院峰会亮相,同时获第十四届全国美术作品展设计展进京作品。项目积极探索成果应用,作为教学资源入选教育部教育技术与资源发展中心标杆案例、教育部学位发展中心典型案例、获评教育部阿里云协同育人项目标杆案例,入选阿里云设计中心高校联展,共享于四川美术学院数字图书馆,推动非遗数字创新在文化传播、公共教育、社会创新等多领域的应用与转化。

采访本次项目主持汪泳教授

汪泳,教授,博士生导师,正高级工程师,四川美术学院实验教学中心副主任,中国美术家协会数字艺委会委员,中国高等教学学会设计教育委员会理事,虚拟仿真实验教学创新联盟艺术组副秘书长、中国包装协会委员、重庆美术家协会艺术与科技艺委会委员。主研领域为传统文化创新设计、信息艺术设计等。主持国家艺术基金、教育部等多项科研与教学项目。

问:可否讲下本次的项目的契机呢?

答:团队10多年来聚焦在传统文化数字化设计,2019年启动“锦绣西南”项目,致力从西南出发,挖掘织绣类非遗纹样之美,以数字化创新传播演绎。陆续调研土家锦、壮锦、傣锦、巫溪嫁花等,采集有一定样本量,设计有土锦数据库、APP应用、数字产品等前期基础。

这个项目于去年底启动,希望介入AIGC,探索织锦纹样图像数据生成的可能性。同时希望通过织锦纹样这一典型非遗图像,探索传承、传播、应用的创新路径。

问:在利用AIGC技术重构织锦纹样时,如何平衡算法的创造性生成与非遗纹样的传统符号内涵?

答:过程中有宝贵的试错经验,项目还在持续,训练和生成等相关方法也持续在调整。织锦纹样不同于具象图像,是经纬线构成的点阵图像,色彩鲜艳对比强烈,有很多在地的、寓意的造型,构图没有透视,装饰性强。

最早的模型训练能快速生成看起来“像”织锦风格的图像,但专业看来只是粗放的像素模拟,没有原汁原味的精准特点。织锦样本来自不同地域、传承人、甚至采集手段的不同标准,包括样本量的局限,都是难点。平衡方法是设计预期目标,设置小目标,做实验,坚持“织锦内涵和风格”,对样本进行严格挑选和规范,甚至干预样本,人机结合,反复学习、反复打标,这一过程不断的反复。

问:您平常的研究领域对于本次项目会有哪些影响吗?

答:本次项目建立在平时研究基础上,我坚持了10年传统文化数字化设计,近年来更聚焦“非遗数字化创新”,实现了创作、科研与教学的融合,特别是教学贯通了“本硕博”培养。整体是系统性和持续性的。传统工艺的研究基础保障了本次项目的方向、价值和意义,而数字创新设计的基础保障了本次设计的思维、技术与路径的创新。

问:本次项目涉及多个学科和领域,能否分享团队如何协调不同学科的语言与方法论的?

答:设计为主干,跨艺术、文博、计算机科学等学科,以及院校跨博物馆、互联网企业等领域。这种交叉在我们有比较成熟的机制和基础,负责人整体把握规划和方向,关键性的重要节点,开展问题与解决方案的讨论,会补充不同的思维方式和解决路线。除了交叉资源的质量之外,我认为决策者的方向性和包容性很重要,前者保证项目的标准和质量,但超过预期的部分往往来自不一样的声音。感谢“共创”这一理念,好的成果是所有参与者的共创。

问:这个项目下一步的发展和您未来研究计划?

答:项目初衷比较简单直接,图案纹样太美,有非常大的美学价值、艺术价值与转化应用的潜能。我们只是选择了土家织锦、再到其他织锦这个题材,以织锦为眼,一窥中华之美。希望把民俗智慧,用年轻人喜欢的创新方式演绎,让年轻人喜爱、分享与传递非遗。目前是今年有两个展览参展,今年还有计划完成之前一个产品的App Store上架,一个沉浸式交互的数字艺术设计作品。未来2、3年的计划是完成西南民族民间传统工艺的数字馆建设。

问:对于有志于从事传统文化创新设计的年轻创作者,有没有什么想说的呢?

答:传统文化是传统民间造物、生产、生活的智慧,而数字创新是今天数智化思维、方法与工具的智慧。两种智慧跨时空的交互,致敬传统,超越现实,链接未来,是时代与设计的使命感。热爱,参与,创造!

项目创作成员

项目主持

汪泳

项目主创

唐嘉逊、李子昕、蒋涪陵、张恺麟、林玉祥

项目成员

邓涵月、赵豫熙、杨浩斌、万晋宏

高清远、廖行航、梁冰冰、单子迅

杜与源、郑海泉、赵桐

项目支持

阿里云设计中心

重庆平行现实文化传播有限公司

无锡供春人工智能科技有限公司